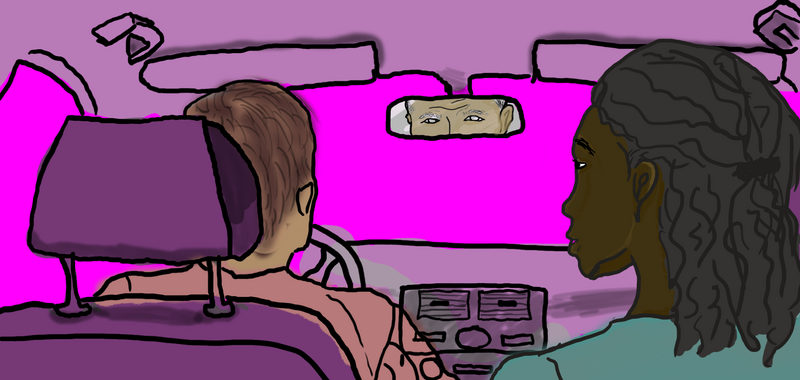

في وسط مدينة صفاقس الواقعة في الشرق التونسي، كانت زهرة (اسم مستعار) وهي تونسية في عقدها الثالث، تقف برفقة ابنتها الصغيرة وحمَاتها في انتظار سيارة أجرة تقلهنّ إلى وجهتهن. لم تكن زهرة تتوقع أن يتحوّل تنقّلها إلى اختبارٍ في الهوية إذ تروي الحادثة قائلة: "ما إن صعدنا في سيارة الأجرة حتى سمعتُ السائق يهمس بكلامٍ لم نفهمه. ألقيتُ عليه التحية بلهجة تونسية قائلة "عسلامة" (أي مرحبًا) ثم استفسرتُ عن سبب همسه، فالتفت نحوي وسأل: هل أنتما تونسيّتان أم لا؟ فأجبته: إذا لم نكن تونسيتين فما الذي سيحصل؟ رَدّ بكل ثقة: إن لم تكونا تونسيّتين فلن أنقلَكما."

أبقت زهرة على برودة أعصابها وسألت السائق عن سبب ردّه هذا، فأجابها زاعمًا أنه ليس عنصريًا لكن هناك قانونًا يمنع نقل ''الأفارقة'' على حد قوله، وهو ادعاء غير صحيح، فواجهته قائلة: "ليس من حقكَ تحديد هوية الناس، ولا من صلاحياتك التثبّت منها". فاحتدّ النقاش بينهما ونزلتْ زهرة ومَن معها من سيارته وفرّ السائق تاركًا الثلاثة في الشارع وسط دهشة المارّة. لكن زهرة وثّقت الحادثة بهاتفها وأصرّت على تقديم دعوى قضائية ضد السائق دفاعًا عن حقوقها، وإن كانت لم تُخفِ قلقها على ابنتها الصغيرة القادمة معها من فرنسا في زيارة صيفية، إذ لم ترغب أن تشهد بعينيها مشهدًا قاسيًا كهذا. تقول زهرة بأسى: "لطالما حدّثتُها عن تونس كبلدٍ عادلٍ وجميلٍ، وما آلمني هو أنها وجدت نفسها في مواجهة شخصية تهزّ تلك الصورة".

يزيد التشابه في لون البشرة بين التونسيين/ات السود والمهاجرين/ات من أفارقة جنوب الصحراء من احتمال تعرّضهم/ن للعنصرية، حيث يُصنّفون كـ"آخر" في مجتمعٍ لا يزال مُثقلًا بإرث العبودية. تتحمّل المرأة السوداء عبئًا مضاعفًا نتيجة تقاطع التمييز الجندري مع العنصري، فتزداد هشاشتها في حياتها اليومية، كما يفاقم موقع صفاقس كنقطة عبور للمهاجرين/ت من حدة التمييز ضد التونسيين/ات السود، فيُعامَلون أحيانًا وتلقائيًا كمهاجرين/ت من أفريقيا داخل وطنهم.

تكشف الحادثة التي تعرّضتْ لها زهرة كيف بنى سائق سيارة الأجرة أحكامه المسبقة على أساس لون بشرتها، موضحة أنّ التمييز لا يقتصر على المواقف اليومية، بل يمتد إلى اللغة عبر عبارات مُهينة مثل "وصيف"1، ويظهر أيضًا في غياب النساء السوداوات عن المشهد السياسي وفي صعوبة وصولهنّ إلى مراكز القرار. مع ذلك تتمسّك زهرة بالمواجهة القانونية كوسيلة أساسية لرفع الصوت والمطالبة بالعدالة: "لم أبالِ بالهجمات، لجأتُ إلى القانون لأقول إلى كل السود في تونس إن لا حقّ يُهدر ووراءه مُطالب، وإن نضالنا هو من أجل المساواة والكرامة".

قضية زهرة ليست مجرد حادثة عنصرية فردية، بل هي مرآة لمجتمعٍ يختزن في تفاصيله اليومية صورًا متكرّرة من التمييز تتقاطع فيها العنصرية مع الذكورية، وتتجسد في أحكام الناس المتسرّعة والجائرة وفي قوانين غير مكتوبة لكنها نافذة على أرض الواقع.

تصدير التمييز من أرض الواقع إلى الفضاء الرقمي

نشرت زهرة عبر صفحتها على فيسبوك تفاصيل ما جرى معها ظنًّا أنّها ستلقى دعمًا أو تضامنًا، لكنّها فوجئت بسيلٍ من التعليقات المسيئة التي حمّلتها مسؤولية ما حدث. البعض سخر من لون بشرتها، فيما شكّك آخرون في وطنيتها، ولم يخلُ الأمر من تبريرات عنصرية لسلوك السائق. بالنسبة إلى زهرة كان وقع هذه الهجمات أشد قسوة من الحادثة نفسها لأنها كشفت عمقَ التطبيع المجتمعي مع العنصرية، وكيف تحوّل فضاء يُفترض أن يكون مساحة للتضامن والتعبير والمُناصرة إلى منبر يعيد إنتاج العنف الرمزي ضد الضحايا.

تصف زهرة ما اختبرته بقولها: "شعُرت أنني وحيدةً أمام جدارٍ من الكراهية. كنتُ أظن أن الفضاء الافتراضي سيمنحني سندًا، لكنه حوّل ألمي إلى مادة للتنمّر". هكذا بدا الفضاء الرقمي امتدادًا للواقع، أو بالأحرى مرآة كاشفة لذهنيّات راسخة في المجتمع، ما يُظهر أنّ معركة النساء السوداوات ليست مقتصرة على الشارع أو المؤسسات، بل تمتد أيضًا إلى الفضاء الافتراضي الذي يضاعف مآسيهنّ بدلًا من أن يمنحهن صوتًا وملاذًا.

النساء السوداوات مهمّشات حتى داخل الحركة النسوية

تكشف شهادة زهرة كيف أن النساء السوداوات يواجهن تهميشًا إضافيًا نتيجة تجاهلهن في الخطاب النسوي السائد، حيث يُختزل الحديث عن النساء عبر مرجعية البيضاوات فيما تبقى أصوات النساء السوداوات شبه غائبة رغم مواجهتهن أشكالًا مُضاعفة من التمييز على أساس الجنس واللون معًا. تذكّرنا التجارب الشخصية والتاريخية للنساء السوداوات بما قالته المناضلة الأميركية سوجورنر تروث في خطابها الشهير "أولستُ امرأة؟" حول التحدي الذي لا يقتصر على مواجهة البطريركية وحدها، بل يتعداه إلى كسر التهميش العرقي المزدوج الذي يعيق الاعتراف الكامل بحقوق المرأة السوداء.

في السياق التونسي، يُعدّ الغياب عن النقاش العام والتهميش في الخطاب النسوي عاملًا إضافيًا يُعمّق المشكلة ويضع النساء السوداوات في مواجهة دائمة مع الصور النمطية السائدة التي تُعيد إنتاج مختلف أشكال الهيمنة الاجتماعية الساعية إلى استضعافهن ومنعهن من امتلاك المساحة للتعبير عن أصواتهن، وهو ما يُفسّر غياب أي جمعية رسمية تُعنى بقضايا النساء السوداوات، إذ يقتصر حضورهن على تجمّع غير رسمي محدود الأنشطة. وفي ظل هذا الفراغ تظل عشرات القصص حبيسة الصمت.

توضح الدكتورة هاجر عرايسية، وهي أستاذة وباحثة في علم السكّان بجامعة صفاقس ومتخصّصة في القضايا الاجتماعية والديمغرافية والهجرة والنوع الاجتماعي: "أن الخطاب السائد غالبًا ما يتجنّب معالجة العنصرية كقضية بنيوية مكتفيًا بالإدانات الأخلاقية الفردية، بينما تحاول بعض الأصوات المدنية ووسائل الإعلام البديلة فتح نقاش حول هذه الظاهرة".

وتعلّق على الحركة النسوية في تونس قائلةً: "إنها بحاجة إلى تضمين العدالة العرقية ضمن أجندتها من خلال الاعتراف بتجارب النساء السوداوات ومنحهن مساحة للتعبير وتمكينهن من القيادة والمشاركة في صنع السياسات، إلى جانب تعزيز التشريعات ودور الإعلام لمواجهة العنصرية الجندرية وحماية حقوقهن". مضيفة أن: "التمييز يظهر في مجالات مُحدّدة أيضًا كالوظائف مُنخفضة الأجر، وصعوبة الترقي، والتحديات التعليمية التي تشمل التنمر والسخرية، فضلًا عن تأثير الصور النمطية على الزواج والاختيارات الشخصية، ما يجعل الحياة اليومية للنساء السوداوات أكثر تعقيدًا مقارنةً بالنساء البيضاوات أو الرجال السود".

مؤسسة الزواج تحت وصاية اللّون أيضًا

لا يقف أثر العنصرية عند حدود الفضاء العام بل يتسرّب إلى أدق تفاصيل الحياة الخاصة، مثل الزواج وتكوين الأسرة، وفي هذا السياق تؤكّد مريم (اسم مستعار)، وهي امرأة سوداء تعيش في العاصمة أن "الحوادث المرتبطة بالتمييز العنصري تتجاوز كونها مجرد وقائع فردية لتصبح نمطًا مُكرّرًا من الممارسات التي تؤثر في حرية اختيار شريك الحياة"، وقد وصل التنمّر الموجّه ضد الزواج المختلط في عائلتها إلى دفع بعض الأزواج إلى الانفصال تحت ضغط العائلة والمجتمع، فيما تمكّنت حالات أخرى من الصمود وإيجاد توازنها، وشدّدت مريم على أنه "كلما تعزز النضال ضد العنصرية قلّت هذه الممارسات، وأصبح الزواج الحر قائمًا على الحب والتفاهم وحدهما دون أن يفرض اللون أو الصور النمطية قيودًا على القرارات الشخصية".

ومن قابس في جنوب شرق تونس، تأتي شهادتان إضافيّتان تعكسان أثر التمييز العنصري على حرية اختيار الشريك والزواج. سرور (اسم مستعار) وهي امرأة في منتصف الثلاثينات، تروي كيف اُبطِل حفل زفافها بسبب عنصرية مموّهة خلف عنوان الأعراف والتقاليد وتروي: "تم عقد القران، لكن يوم العرس اندلع شجار عنيف بين عائلتي وأهل والعريس بسبب التنمّر على اللون، إذ أُشير إلى أن أصول جدّة العريس سوداء. في النهاية أُبطِل الزفاف، وكأن الحب لم يكن كافيًا لمواجهة وصمة العرق التي تلازم المجتمع وتمد تأثيرها إلى أزمة بين العائلتين". أما صفاء (اسم مستعار)، فتسلّط الضوء على جانب آخر من الصراع اليومي للنساء السوداوات مع الأسرة والمجتمع، حيث يختلط الضغط العائلي مع الصور النمطية العُنصريّة، قائلة: "اضطررتُ إلى تنظيم زفافي في منزل عمّتي بدلًا من منزل والدي بسبب رفض والدتي زواجي من رجل أسود، رغم أننا اجتمعنا على الحب والتفاهم. نحن الآن متزوّجان منذ ثماني سنوات ورُزقنا بأطفال، ولم تتحسن علاقتي مع والدتي إلا مؤخرًا حين غفرت لي أخيرًا وكأنني اقترفت ذنبًا. شعُرت أن العُنصرية فُرضتْ عليّ للتحكم في تفاصيل حياتي واختياراتي الشخصية".

تُظهر هذه الشهادات كيف أن الأعراف والتقاليد البالية لا تقتصر على فرض قيود اجتماعية فحسب إنما تحدّد مصير الأشخاص وتكبّل رغباتهم/ن الشخصية وتجعل اختياراتهم/ن في الحب والزواج والحياة الأسرية رهينة للصور النمطية والأحكام المسبقة.

وعلى الرغم من صدور قانون مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري عام 2018 والذي يُمثّل ثمرة جهود نسوية ومدنية لتجريم العُنصرية وحماية حقوق السود، فهو يظل حبرًا على ورق وسيظلّ كذلك ما لم تُفعَّل آليات تطبيقه بجدية عبر إرادة سياسية قوية ووعي اجتماعي متجذّر؛ عندها فقط يمكن للسلطات وهيئات المجتمع المدني أن تلتقي في الدفاع عن حقوق السود وضمان تطبيق المساواة الفعلية في مختلف مناحي الحياة، وهذا تمامًا هو ما تطمح إليه زهرة ومثلها كثير من الناشطات/ين في مجال مكافحة العُنصرية.

الخطاب الشعبوي وقود العُنصرية

يُعتبر الخطاب الشعبوي أحد المحرّكات الرئيسة لاستمرار العنصرية والتمييز في المجتمعات المعاصرة2؛ إذ تُظهر بعض الدراسات الأكاديمية كيف يُستخدَم هذا الخطاب لتأطير قضايا الهجرة والعرق باعتبارها تهديدات وجودية، ما يُعزّز مشاعر الخوف والعداء تجاه الأقليات ويُبرّر السياسات التمييزية.

ووفقًا للباحثة المختصة في الاتصال السياسي ريم بن خليفة، فإن "حادثة منع امرأة تونسية سوداء من ركوب سيارة أجرة بزعم قانون وهمي يمنع الأفارقة من جنوب الصحراء، تُظهر مدى الانزلاق الخطير في لغة الخطاب العُنصري في تونس"، كما تشير إلى أن "هذه الممارسات لم تنشأ من فراغ بل تغذّت على مناخ عام مشبَع بخطابات الكراهية والتمييز حتى أصبح بإمكان بعض الأفراد تحويل الأكاذيب إلى حقائق لتبرير حرمان مواطنة من أبسط حقوقها مثل حرية التنقل".

غالبًا ما تُوظَّف الخطابات الشعبوية لإعادة إنتاج الصور النمطية وتبرير السياسات التمييزية ضد الأقليات مثل المهاجرون/ات من أفريقيا جنوب الصحراء. ومن ثم يُمكن فهم هذه الحوادث ضمن منطق يربط بين بيئة سياسية مشحونة بالخطاب الشعبوي وظاهرتَي العُنصرية والتمييز اليومي. وهنا تشرح بن خليفة أن "هذه الحادثة ليست استثناءً بل هي نتيجة مباشرة لخطاب رسمي يغذّي الخوف من الآخر ويخلق أعداءً وهميين يُستخدمون ذريعة لتوجيه غضب المجتمع بعيدًا عن الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية"، موضحةً أن "السلطة التي فشلت في تقديم حلول ملموسة للأزمات وجدت في ضعف المهاجرين/ات من أفريقيا جنوب الصحراء فرصةً لصرف الأنظار، وهو ما يخدم أجندات سياسية تقوم بالتحريض على المختلفين وإلقاء اللوم عليهم".

ولم يقتصر هذا الخطاب العنصري والتغريبيّ المهيمن على ترسيخ الصور النمطية فقط، بل ساهم في تهيئة المناخ الذي أدى إلى تصاعد الاعتداءات المباشرة على المهاجرين/ت، خصوصًا بعد البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية في 21 شباط/فبراير 2023، الذي وصف تجمّع المهاجرين/ت من أفريقيا جنوب الصحراء في تونس بأنه "مخطّط إجرامي لتغيير التركيبة الديمغرافية للبلد".

من المفيد في هذا الإطار التذكير بأنّ أعمال العنف ضد المهاجرين/ت قد ازدادت عقب البيان داخل صفاقس وسوسة وتونس العاصمة – وهي أبرز مناطق تمركزهم/ن – كما وجد العديد منهم أنفسهم بلا مأوى وطعام، وفق ما أكّده المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيانه الصادر في 17 نيسان/أبريل 2023 بعنوان ''تونس ليست بلد منشأ ولا ملاذا آمنا لمن يتم إنقاذهم في البحر''.

وتختم بن خليفة قائلة: "ثمة مصطلحات جديدة ظهرت في الخطاب السياسي والإعلامي مثل "الخطر الديمغرافي" و"تهديد الهوية"، تُستخدَم عادةً لغرس الخوف وتبرير العنف واكتساب شرعية مزيّفة من خلال اختلاق قوانين وهمية تستعمل كأداة لتبرير الممارسات العنصرية".

- 1

صفة عامية تُستخدم بمعنى "العبد الصغير"، تعود جذورها إلى إرث العبودية وتُستعمل اليوم كوصمة عنصرية ضد السود.

- 2

بيدرو س. ماغالهايس وروي كوستا-لوبس، "الخطاب الشعبوي اليميني المتطرف يزيد التمييز تجاه الأقليات: النزعة الإثنوسنترية في الرفاهية والمواقف المعادية للغجر"، المجلة الأوروبية للبحوث السياسية، 29 أيلول/سبتمبر 2023، https://doi.org/10.1111/1475-6765.12626.

إضافة تعليق جديد